パソコンやスマホが“サクサク動くかどうか”は、じつはレジスタとキャッシュメモリの働きに大きく左右されます。

この記事では、難しい数式は使わずに、初心者の方でもイメージしやすい言葉でやさしく解説します。

キッチンにたとえると、

- レジスタ=手のひらに乗せた“今すぐ使う材料”

- キャッシュ=コンロ横の“取り置きトレイ”

- 主記憶(RAM)=背面の“大きな調理台”

という感じ。

ここを押さえるだけで、パソコンの“速さの仕組み”がスッと入ってきますよ。

30秒で分かる早見表(用途・配置・速度・容量)

| 区分 | ざっくり用途 | 配置 | 速度の目安 | 容量の目安 |

|---|---|---|---|---|

| レジスタ | 演算の“直前直後”を保持(オペランド・結果・制御情報) | CPU内部(各コアのど真ん中) | 最速(CPUの1サイクル級) | 極小(数十〜数百エントリ) |

| キャッシュ | よく使うデータの“写し”で待ち時間を短縮 | CPU内部〜近傍(L1/L2/L3階層) | レジスタより遅いがRAMより速い | 小〜中(KB〜MB級) |

| 主記憶(RAM) | 実行中プログラムとデータの置き場 | CPUの外(メインメモリ) | 相対的に遅い | 大(GB〜十数GB以上) |

※速度の序列:レジスタ > L1 > L2 > L3 > DRAM(主記憶)。

基本の定義

レジスタとは(CPUの最短距離メモリ)

-500x333.webp)

レジスタは、CPUが計算するときに“いまこの瞬間”使う数値や結果、制御フラグなどを一時的に置いておく最短距離の置き場です。

距離がゼロに近いぶん、アクセスは超高速。ただし、量はごくわずか。

料理でいえば、手のひらや手元に置いた調味料のような存在です。

もう少しだけ踏み込みますね。

レジスタには汎用レジスタ(計算そのものに使う入れ物)と、 特殊レジスタ(流れを管理する入れ物:プログラムカウンタ/スタックポインタ/フラグレジスタなど)があります。ビット幅はCPUの設計(例:32bit/64bit)に合わせられ、幅が広いほど一度に扱える数の範囲が広がります。

レジスタはふつうレジスタファイルというまとまりで管理され、演算器(ALUやFPU)と直結。パイプライン処理では“1拍で読み書き”できるように最短距離で接続されます。

例えで言うと――汎用レジスタは「今まさに使うスパイスの小皿」、特殊レジスタは「レシピのページ位置や手順メモ」。どちらも手元にないと料理(=計算)が止まってしまいます。

キャッシュメモリとは(“よく使うデータの控え”)

キャッシュメモリは、直近で使った・これから繰り返し使いそうなデータの控え(コピー)を持っておく仕組み。

ねらいはただ一つ、主記憶(RAM)に取りに行く回数を減らして待ち時間を縮めることです。

- キャッシュヒット:欲しいデータがキャッシュに“いた”→すぐ使えるので高速。

- キャッシュミス:いなかった→下の階層や主記憶まで取りに行くので遅くなる。

キャッシュはふつう一定サイズの塊(キャッシュライン/ブロック)でデータを扱います。

これは「どうせ近くのデータも続けて読みそう」という空間的局所性を活かすため。

また、同じデータを何度も使う時間的局所性も重要です。配置のしかたには、

- ダイレクトマップ(置き場所が1か所に決まる)

- セット連想(いくつか候補がある)

- フル連想(どこに置いてもよい) といった方式があり、速さ/当たりやすさ/コストのバランスを取っています。

さらに、キャッシュには置き換えのルール(どれを追い出すか)もあります。

分かりやすいのはLRU(最近使っていないものから出す)やランダム。

また、先回りして読み込むプリフェッチも“体感の速さ”に効きます。

主記憶(RAM)とは

とは-500x333.webp)

アプリ本体や作業中のデータを広く置いておく場所です。大容量でコスパのよいDRAMが主流。

ただし距離や仕組みの都合で、レジスタ/キャッシュより相対的に遅いのが特徴です。

RAMは帯域(1秒あたりにどれだけ運べるか)はとても高い一方で、最初のひと口目(レイテンシ)は相対的に大きめ。広い作業台は便利ですが、端から端まで歩く時間はどうしてもかかる――そんなイメージです。

最近は省電力のために休ませたり起こしたりもするので、状況によっては最初のアクセスが少しだけ重く感じられることもあります。

どこが違う?(配置・速度・容量・用途の4視点)

配置

- レジスタ=CPU内(各コアの内部)

- キャッシュ=CPU内〜近傍(L1/L2/L3の階層構造)

- 主記憶=CPU外(マザーボード上のメモリスロット)

速度階層

- 速い順に:レジスタ → L1 → L2 → L3 → DRAM。上の階層ほど速いけれど少なく、下に行くほど大きいけれど遅くなります。レジスタは“瞬発力”、DRAMは“持久力”。キャッシュはその間を埋めるリレーのバトンの役目です。

容量の感覚

- レジスタ:超少量(“指先のひとつまみ”)

- キャッシュ:小〜中(“小皿〜トレイ1枚”)

- 主記憶:大容量(“広い作業台”)

用途のイメージ

- レジスタ=“演算の手元”

- キャッシュ=“取り置き”(すぐ取り出したい常連)

- 主記憶=“作業机”(道具と材料の一式)

たとえば写真編集なら、いま補正しているピクセル値はレジスタ、近くのピクセル群はキャッシュ、開いている写真全体は主記憶に置かれている、と考えるとイメージしやすいです。

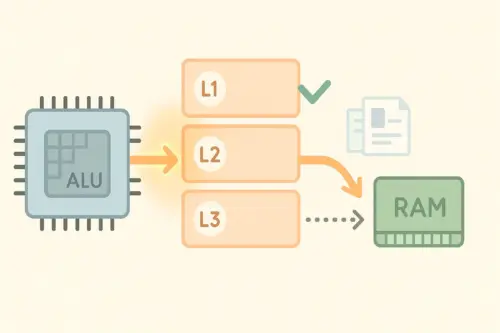

L1/L2/L3 の役割と最近の傾向(やさしく)

- L1:各コア専用・最速・小容量。多くのCPUで命令(I)とデータ(D)を分けて管理(I/D分離)します。ごく近いぶん、容量は控えめ。一瞬の反応を支える層です。

- L2:L1より大きく、少し遅い。CPUの設計によっては各コア専用だったり共有だったりします。最近は数MB級のL2を各コアにもたせ、当たりやすさ(ヒット率)を押し上げる傾向があります。

- L3:さらに大きく、相対的に遅い。多くは複数コアで共有しており、コア間のやり取りの“緩衝地帯”。LLC(最下位レベルキャッシュ)と呼ばれることもあります。

設計の小ネタ:L3に入れたデータを上の層にも必ず置くインクルーシブ、逆に排他的(エクスクルーシブ)など、階層どうしの“重ね方”にも流儀があります。

これらは細かなチューニングですが、ねらいはどれも体感のキビキビ感です。

なぜキャッシュはSRAM?なぜ主記憶はDRAM?

- SRAM(Static RAM):構造が複雑で高価ですがリフレッシュ不要で高速・低待ち時間。キャッシュに最適。

- DRAM(Dynamic RAM):構造がシンプルで大容量・低コスト。ただし一定間隔でリフレッシュが必要で待ち時間が長め。主記憶に最適。

もう一歩だけ。SRAMは“電気の流れで安定させて覚える”方式、DRAMは“小さな電荷をためて覚える”方式。

DRAMはこまめな点検(リフレッシュ)がいる代わりに、ぎゅっと大容量を作りやすい――そんなトレードオフです。

メモ:元記事にあった「キャッシュのリフレッシュ」という表現は誤解を生みやすいので、“キャッシュはSRAMでリフレッシュ不要”という説明に統一します。

キャッシュの基本動作と言葉

ヒット/ミスの流れ(ざっくり)

- CPUがデータを要求。

- L1を探す → なければL2 → なければL3 → それでもなければ主記憶(RAM)へ。

- 見つかった場所からデータを取り出し、上位の階層へも運んでおく(次に備える“取り置き”)。

ミスの種類(やさしく):

- 初回ミス(コンパルサリ):はじめて触るので当たらないのは当然。

- 容量ミス:置き場が足りず、使い回す前に押し出されてしまう。

- 競合ミス:置ける場所の“割り当て”が重なってしまう。

プリフェッチ(先読み)は、流れを読んで“次に使いそう”なデータを先に持ってくるテクニック。

うまく当たればヒット率が上がりますが、外すと“無駄足”になるのでほどよい塩梅が大切です。

書き込み方式(超要点)

- ライトスルー(Write-Through):

- 書き込みのたびに主記憶にも反映。

- 長所:常にメモリと一致しやすく、設計がシンプル。

- 短所:主記憶への書き込みが多くなり、遅くなりやすい。

- ライトバック(Write-Back):

- まずキャッシュだけ更新し、あとでまとめて主記憶へ“書き戻し”。(キャッシュラインにDirtyビットを付けて管理)

- 長所:高速で、集中して書き込む処理に強い。

- 短所:設計が複雑。電源断などのタイミングによっては書き戻し前の差分が失われるリスクがあるため、システム全体での保護(ジャーナリング等)が重要。

割り当ての違いもセットで知っておくと安心です。

- ライトアロケート:書き込みミスのとき、そのデータをまずキャッシュに載せてから書く(Write-Backと相性◎)。

- ノンライトアロケート:書き込みミス時は主記憶に直接書く(Write-Throughと相性◎)。

どちらが“正解”というより、目的や一貫性の要件で使い分けられます。たとえばログのように“1回きり書いて終わり”のデータはアロケートしないほうが良いケースもあります。

まずここだけ覚える!使い分けのコツ

- 「演算用の“手のひら”=レジスタ」…その瞬間の材料を手に持つイメージ。

- 「何度も手に取る“手元トレイ”=キャッシュ」…すぐ使うものをコンロ横にスタンバイ。

- 「一式置く“大きな机”=主記憶」…道具・材料・レシピを広く管理。

この3つの役割分担をイメージできれば、パソコンの“速さの仕組み”はもう怖くありません。

よくある誤解と注意

- 「キャッシュがリフレッシュする?」→ いいえ。キャッシュはSRAMが基本でリフレッシュ不要です。

- 「キャッシュは演算をする?」→ いいえ。キャッシュは計算はせず、“計算を速く見せるための裏方”。演算はあくまでCPUの演算器(ALU/FPU)が担当します。

- 「キャッシュは大きければ大きいほど速い?」→ 一般には有利ですが、プログラムのアクセスの仕方(局所性)しだい。大きすぎるとレイテンシ(探す時間)が増える場合もあります。

- 「キャッシュを消せばいつも速くなる?」→ いいえ。キャッシュは育てるほど賢くなる“取り置き”。むやみに空にすると、最初はむしろ遅く感じることも。

まとめ(要点再掲)

- レジスタ:最速・超少量。演算の“手のひら”。

- キャッシュ:よく使うデータの控え。待ち時間を短縮する“取り置き”。

- 主記憶(RAM):アプリとデータの置き場。大容量だが相対的に遅い。

- 速度の階層は レジスタ > L1 > L2 > L3 > DRAM。目的に合わせて素材(SRAM/DRAM)と書き込み方式が選ばれている。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ここまでのイメージを持っておくと、CPUの仕様表やベンチマークの数字も“意味のある情報”として読み解けるようになります。